La casa familiar estaba al principio de una calle en cuesta en la parte del pueblo que se había expandido hacia lo alto de la loma. Las irregulares oleadas de construcción urbana habían parido una intrincada red de callejuelas y una abigarrada aglomeración de casas en la ladera.

Nuestra calle era de las principales. Todas las mañanas mi hermana Carmen y yo subíamos por ella para llegar a la explanada donde estaba el colegio. A mitad de calle estaba la casa del ferretero del pueblo, un hombre viudo, que mataba su soledad a base de criar perros de compañía. Tenía unos diez o doce, a cada cual más chico —los mil leche, los llamábamos— que alborotaban siempre a nuestro paso hacia arriba. A este hecho le debo mi miedo actual a todo lo relacionado con el mundo de los perros. Luego en el camino de vuelta, el alboroto perruno era el mismo. Así todos los días entre semana. Mi madre suspiraba aliviada cada vez que nos veía salir; esto incluía a mi padre que se iba a la finca a lo suyo hasta el anochecer. Eran las cinco horas de libre ocupación doméstica de mamá.

Era una época en que el barrio estaba lleno de gatos y los vecinos se habían concedido tenerlos en las casas. Los gatos parecían una comunidad paralela que se había ganado la intimidad del vecindario de manera que cada cual disfrutaba de la compañía de alguno sin que existiera un pacto explícito de propiedad. Los gatos eran de todos y de nadie. Al menos fue así en mi calle. Los gatos eran leales o traicioneros. Un día te tomaban por dueño, otro ni te conocían. Todo dependía de su predilección. Tanto amor y traición era un asunto de estómago.

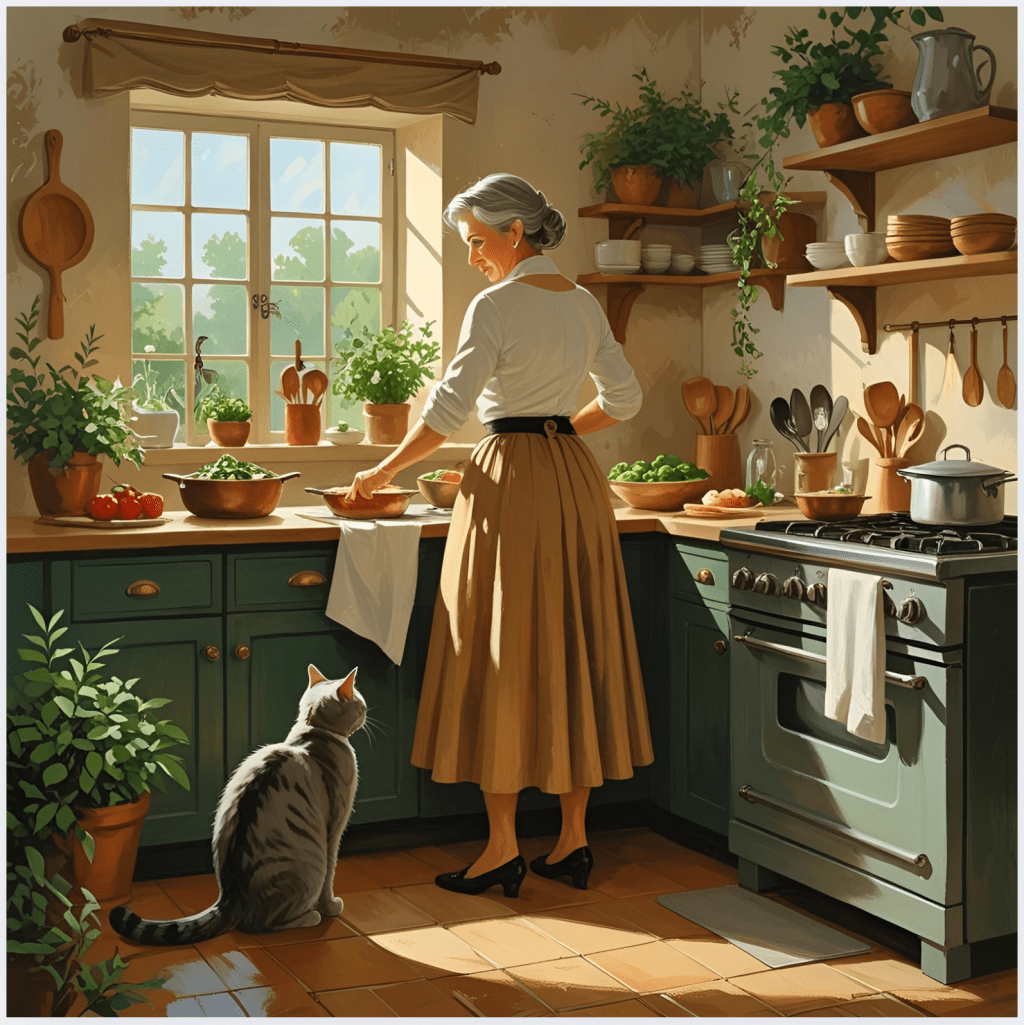

Ya entonces por mi casa paraba una gata a la que mi madre bautizó como Juanita. Era gris y encarada. No solía asustarse cuando se le hacía espanto. Pienso —el tiempo me daría la razón— que distinguía a su modo gatuno, el peligro real de la amenaza artificiosa —distinción que a los humanos nos resolvería bien muchas absurdas preocupaciones, la verdad—. El caso era que Juanita empezó a preferir nuestra casa frente a la de los vecinos y a tener una extraña fijación con mi madre. Tengo en el recuerdo la estampa de la gata junto a ella. Merodeaba cerca de sus faldones como protegiendo un territorio que se movía a la par del trajín de las labores de la mujer que poco a poco la consentía. Pronto se produjo como una conexión animal, una admiración secreta de mujer fuerte a mujer fuerte. Cada una parecía conocer los tiempos de la otra. Si mi madre necesitaba estar sola o concentrarse en alguna ocupación importante, Juanita no se acercaba a reclamarle. Y por su parte mi madre, si Juanita dormitaba, evitaba atosigarla con caricias y arrumacos impertinentes. Era un tácito equilibrio de discreciones mutuas. A la hora de comer Juanita no maullaba aunque mi madre se demorara con los pucheros. Eso favorecía la relación: no había nada peor que meter prisa a mi madre, experta en meterla a los demás. Y como Juanita sabía esto, sin duda, también a su modo, supo convertirse para mi madre, en su ojito derecho, en el miembro consentido del hogar, en detrimento incluso de sus propias hijas. Por ejemplo: Mamá al tomar su siesta no nos permitía reclamo alguno. Su dormitorio era sagrado en lo que duraba la siesta. Era así excepto para Juanita que ya antes de que mi madre ocupara la cama, la veíamos encaramada en el borde del cabezal, con la mirada fija hacia la puerta entornada aguardando su llegada. No es descabellado creer que si Juanita nos hubiera hablado en aquel entonces muchos enigmas de lo que fue mamá nos hubieran sido revelados y mucho hubiéramos sabido sobre ella. Acaso otra mujer me parecería hoy.

Un día, Juanita desapareció. Mamá se desesperaba:

—La han debido envenenar —insistía—. A Mariola le encontraron el otro día uno de sus perros envenenado en la finca.

—Pero Paqui, eso seguro fueron ladrones ¿quién gana envenenando a Juanita?—le decía mi padre.

—Gente mala en este pueblo, gente mala…

—Ya aparecerá, ya aparecerá,…—repetía mi padre en tono acariciante.

Y apareció, pero casi al mes, maullando desde la calle, como pidiendo permiso o disculpas. Mi madre que había sufrido muchísimo en su ausencia se puso como loca. No le guardaba rencor. Yo sentí vagamente el desprecio inconsciente que nos hacía mamá en aquel momento con su inusitada alegría; contrastaba con la dureza habitual de su trato, especialmente hacia Carmen que ya tenía once años —yo ocho—. Intuí que Juanita no iba a recibir su escarmiento. Era un asunto de mujer a mujer, del que no se rendía cuentas y que concernía a una libertad femenina conquistada. Nada que ver con el hecho de que Carmen o yo nos hubiésemos perdido de vista una tarde entera. Insisto: sobre todo, para Carmen a la que mamá ya le vigilaba las compañías.

Mi madre calculaba que sería la primera y última desaparición, pero lejos de ser así, Juanita iba a iniciar una tanda de ellas, ya no tan espaciadas, a las que mi madre tuvo a bien acostumbrarse.

—Se ha independizado —decía mi madre—. Mi amiga se ha independizado y tiene sus cosas. No creo que me ande traicionando con la boba de Fefi.

En uno de esos días de ausencia, volvíamos Carmen y yo del colegio cuando sentimos el habitual alboroto a la altura de la casa del ferretero. Algo o alguien había anticipado la fogosidad con la que nos recibían sus perros. Al acercarnos lo que vimos nos quedó a fuego: Juanita impedía el paso de los mil leches al callejón transversal que daba al solar de doña María. Lo hacía encarándose, bufando, mostrando sus colmillos, saltando e interponiéndose aquí y allá, con el lomo tensamente arqueado. La jauría de chuchos retrocedía contagiada por el terror. Nosotras observábamos entre incrédulas y fascinadas la escena a cierta distancia. Cuando los perros se retiraron al fin, Juanita se calmó y pareció reconocernos. Entramos por el callejón y entre matojos y escombros vimos la hermosa camada de Juanita retozando por aquí y por allá, ajena al peligro. Contamos la prole diseminada: eran siete. A mi madre la noticia pareció reconfortarla consigo misma: «Ya sabía yo que de eso iba la cosa» dijo. Tuvo que ser un momento de mucha felicidad para mamá «Eso sí que es una madre» sentenció.

Al poco de aquello, Juanita se presentó con la camada ya criada. Estaban los siete y rebosaban salud. Mi madre, que siempre luchó por los suyos, hubo de ver entonces en su amiga una proyección fantástica de sí misma que no iba sino a acrecentar el fuerte lazo íntimo que se tenían. Y así, mi madre se dedicó también a los siete de Juanita. No escatimó en comida ni cobijo.

Con el tiempo algunos de aquellos gatos desaparecieron; otros fueron dados a las vecinas por aquello de que los hijos les cogían cariño. En casa quedaron Juanita, siempre fiel a mi madre, y Candela, una de sus hijas. Habían pasado cuatro años y yo andaba terminando la Primaria; Carmen ya fumaba y flirteaba secretamente en el instituto, con unos y otros.

Al morir Juanita, mi madre no quiso hacer asunto de la pérdida. No recuerdo que llorara. Le dijo a mi padre que la llevara a la finca y que la enterrara por allí. Luego se corrigió: «Tírala de camino allá en el primer contenedor que encuentres. No quiero que tenga lugar de reposo que yo pueda visitar» Mi padre salió con Juanita en un saco de esparto. Años mas tarde, papá me confesaría que no tuvo fuerzas para ejecutar la voluntad de mamá, por lo que acabó enterrando a Juanita al borde de la carretera. Me lo confesó un día mientras conducía señalando el pie de un árbol en torno al cual crecía a diferencia de otros, una profusa vegetación.

Carmen, papá y yo teníamos claro que Candela ocuparía el lugar privilegiado de su madre. De hecho Candela reproducía casi exactamente ciertos hábitos de Juanita que hacían sin pretenderlo el gusto a mamá, como el recibimiento único sobre el cabezal de la cama o la contención de los reclamos a deshora. Todo pintaba que iba a ser así de manera que mamá recuperaba poco a poco la alegría.

Sin embargo la cosa cambió a partir del día en que a Candela le tocó también ser madre. Las desapariciones habituales, tres meses antes del parto, no fueron esta vez preocupación para mi madre. «Está en la edad del desfogue» nos decía. A diferencia de Juanita, Candela parió en casa, sobre un lecho de tierra que papá le había preparado en la azotea. Fue de noche y oíamos sus maullidos de madre primeriza. Mamá que casi no podía dormir, no hizo por verla, porque como me diría mas tarde «le resultaba irrespetuoso acercarse a Candela» en aquel momento decisivo. Así que mamá esperó el alba. Yo andaba ya despierta cuando habiendo apenas luz del día, sentí sus pasos en los peldaños que daban a arriba. Luego, un grito de horror que al principio no pude adivinar de mi madre rompió el silencio de la mañana. Oí a mi padre, que se andaba preparando para salir a la finca, subir presuroso y trastabillarse por la escalera. «Es verano y no tengo que ir al colegio» recuerdo que pensé. Tampoco iría en septiembre. El pensamiento en el esperanzador futuro nos protege sabiamente de las intuiciones del horror presente. Como nos contó papá, sin mucho detalle, Candela había devorado a sus crías durante la noche. Mamá nunca pudo hablar de ello con nosotras. Aquello le resultaba como fuera de toda realidad concebible.

Al cabo de unos días, Candela desapareció. Y sería para siempre. En casa no se hablaba de su ausencia. Carmen me dijo que a eso se le llamaba tema tabú. Mamá no parecía triste, sino más bien aliviada. Muchos años después supe por mi padre que desbordada por el asco que le provocaba la cercanía de Candela, mamá le pidió que se deshiciera de ella. «Pégale un tiro en la próxima caza que hagas. Esa no es hija de mi Juanita» le dijo.

Por suerte para Candela, papá tampoco ejecutó esta voluntad.

David Galán Parro

22 de julio de 2025

Le felicito Don David… 👌 Fantástico relato. Gracias 🙏

Me gustaMe gusta

No, gracias de corazón a ti, Antonio. Un fuerte saludo

Me gustaLe gusta a 1 persona