Sentado en la grada de piedra y confundido entre el público, ya no mira a los luchadores del pancracio. Tiene noventa años en este momento, o quizás setenta y ocho, no sabemos bien. Una vida célibe buscada le deparó encontrarse allí solo. El sopor le ha alcanzado bajo el sofocante aire húmedo de la canícula. La lengua se le ha engomado. Tiene sed. Un minucioso desfallecimiento lo invade. Los exaltados no reparan en él. Sus voces van opacándose. Empieza como a soñar, como a irse…

Ve primero el púrpura de las cañaillas sacrificadas para la túnica de su noble linaje. Luego se ve regresando del mercado de la mano de la joven nodriza. Ve la fachada de la casa familiar en la ladera del promontorio recortando los celajes de un ocaso rojizo. Ve las proas, los remos esforzados, las jarcias y el velamen presurosos de uno de los puertos de Mileto, al que escapó una mañana con sus jóvenes compañeros de escuela. Oye las palabras de Creso convocando a todos los jonios contra Ciro. Ve de nuevo su pesadilla recurrente de espadas persas en el horizonte, al otro lado del río Halis. Recuerda los pormenores del día que llegó a él y se hizo infranqueable para las tropas jónicas; ve el álveo que hubieron de excavar en media luna por detrás del campamento y luego el aluvión atropellándose en el nuevo cauce y luego las monturas y las lanzas vadeando el otro caudal, ya aliviado, para alcanzar la ribera enemiga. Ve esto y vuelve a sentir aquel júbilo de entonces al saberse domeñador de la naturaleza. Ve los campos fecundos de cadáveres aún palpitantes, el hierro sin denuedo ni audacia, el silencio aún atronador de la espesura del bosque, la derrota y la huída de la tropa. Oye sus propias palabras —quizás las balbucea ahora— para convencer a las autoridades de la capitulación y salvar al menos a Mileto del exterminio. Se ve de nuevo solo en el retiro de su casa del promontorio, lejos del boato oficioso, cavilando sobre la sustancia que en toda cosa se halla. Palpa la piedra magnética y la siente con alma. Contempla la lluvia sobre sus huertas y ve cómo medran. Asiste de nuevo, al parto del hijo de un amigo y la placenta liberada le va también corroborando sus conjeturas. Ve de nuevo el papiro egipcio que le regaló su amigo de Náucratis y en el que se declara que Nu es masa líquida universal, madre de todo germen. Imagina el mar en el que flota la mítica balsa de tierra sobre la que se erige vertiginosamente la ciudad babilonia de Eridu. Ve la costa del dorado Egipto y la arena inmensa que le prodiga a la pirámide, su soledad y maravilla; luego ve la sombra de ésta al mediodía, y también su propia sombra humana y entreve en la terna, pirámide-hombre-sombra, la ley geométrica con que mensuró para la posteridad lo inconmensurable. Ve las aguas del Nilo a contracorriente forzadas por los vientos etesios anegando los palmerales y los cultivos en las riberas. Siente otra vez el éxtasis con el que contempló el negro firmamento y por el que cayó distraído al fondo de la zanja y escucha desde allí la risa de su esclava tracia, y siente de nuevo la íntima felicidad que le reveló que sólo aquella torpeza no es más que el asombro que nos eleva por encima del entendimiento que se nutre de cosas mundanas. Ve de nuevo el número adecuado de días que computa la rotación terrestre que ya nunca descubrirá. Ve también los cuatro tiempos llenos de vida y de muerte que parcelan los días del año y repite sus nombres como si volviera a denominarlos—quizá, también ahora los masculla en lenta letanía—. Ve de nuevo en la luna, la luz del sol y recuerda que éste no excede en mas de siete veces a aquella. Sostiene de nuevo en sus manos la fría cerámica del trípode rescatado del fondo del mar y después de oír ante sí, las palabras de gratitud del gobernador milesio que en persona se lo ha llevado a casa, pronuncia de nuevo humildemente: «Gracias pero no es para mí. Bías de Príamo lo merece antes.»

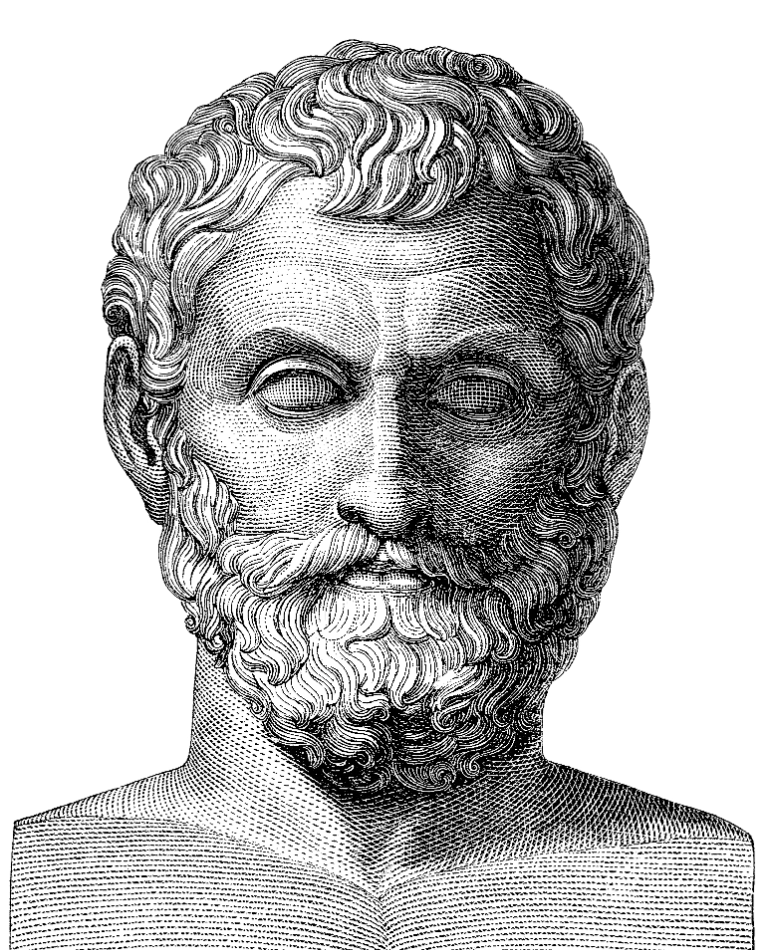

Todo esto acude en su último sueño, mientras la muchedumbre ovaciona arrebatada a los luchadores. Sigue aún solo en la grada, olvidado y difuso. Y lo estará durante miles años, pese a la gloria oficialmente alcanzada junto a los otros Siete Sabios. Nadie lo sabe allí: el precursor, el arquetipo de hombre que busca lo absoluto, lo que todo lo abarca, lo que todo lo explica se apaga. Al final, un último golpe de aire abrasador lo convulsiona como a una hoja de árbol, y así, consumido por la falta de lo que siempre buscó en todas las cosas y que a él ahora no lo socorre, muere.

Y lo hace repitiendo la cómica anécdota de la zanja que lo retratará ensimismado y profundo para la historia; solo que esta vez repitiéndola trágicamente.

David Galán Parro

17 de junio de 2025