Era un perro abandonado al que por su pelaje los vecinos de la barriada llamaban cariñosamente Blanco.

Vagaba suelto y libre y los muchachos más baqueteados de la calle le habían tomado simpatía por su talante orgulloso parecido al de un gato.

Nadie sabía que aquel carácter le había sido dado en su antigua vida hogareña, por medio de un duro entrenamiento con el que sus dueños pretendían convertirlo en un prometedor perro de acrobacias. Mientras la dicha de su buena crianza duró, Blanco se sintió amado. Pero todo iba a truncarse. Un día, desmedrados por la lenta ruina de sus muchos negocios, los dueños se vieron obligados a abandonarlo. Y así, desolado y triste, Blanco fue a parar al barrio. Pese a todo, supo sobrevivir a la dureza de la calle.

Una mañana, dos maleantes se cruzaron con él y, tras un violento forcejeo, lo inmovilizaron y lo adormecieron.

* * * * *

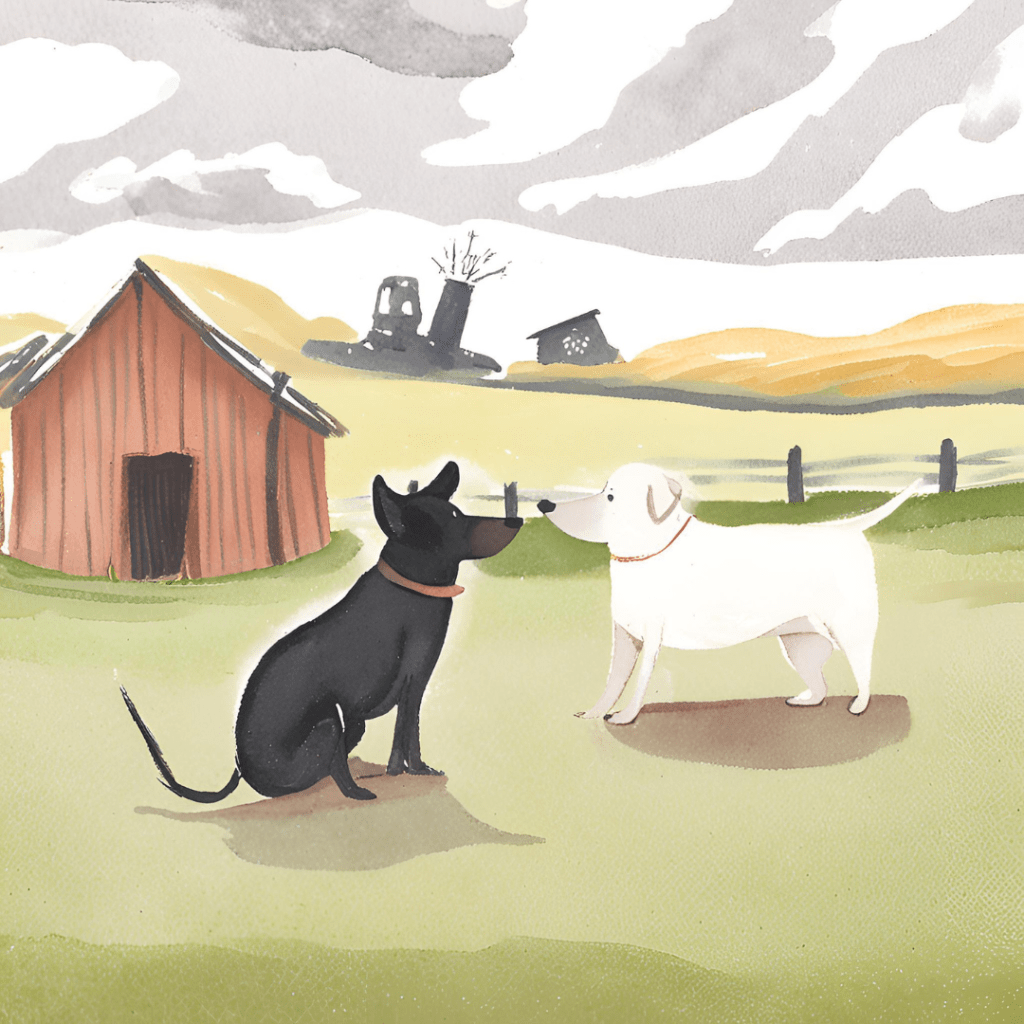

Al despertar se encontró en el habitáculo de carga de una furgoneta. Otro perro de tamaño similar y de pelaje negro, iba a su lado. Éste le habló en tono amistoso:

— No temas. Tendrás alimento y hogar.

Pero Blanco no quería saber qué le deparaba la palabra «hogar». Estaba aterrorizado.

Al cabo de unas horas, la furgoneta se detuvo y las puertas se abrieron. El perro negro saltó de ella como familiarizado con el lugar. Blanco vio entonces a los captores esperando, un cercado en mitad de un descampado, y no muy lejos, un enorme cobertizo desde el que se oía el alboroto de gallinas, vacas y ovejas, cada cual a su manera.

De allí, se aproximaba lentamente un viejo. Vestía un sombrero de ala ancha y un peto mugriento. En sus labios secos desfallecía prendido un cigarro y en su mano llevaba una vara de hierro.

—Patrón, aquí le traemos al nuevo. Parece una buena pieza —le dijo condescendiente uno de los hombres.

El viejo no dijo nada; amusgó la mirada hacia el interior de la furgoneta para valorar a Blanco, y empuñando la vara, ordenó que lo sacaran. Afuera, empezó a pegarle como orientándolo hacia donde se hallaba el cobertizo; el perro negro que estaba a su lado también recibió hierro.

—Vamos, no te resistas —le dijo a Blanco—. Llevo meses aquí. Me ayudarás a vigilar el cobertizo y a alertar de la presencia de los ladrones, especialmente durante la noche. Yo te enseñaré a hacerlo. Aprenderás rápido.

Blanco no entendía porqué lo trataban así; tampoco la actitud sumisa de su nuevo compañero.

* * * * *

En el primer año, el trabajo fue fácil para Blanco porque Negro —así llamaba Blanco a su compañero— y él se turnaban para hacer las rondas nocturnas en torno al cobertizo y porque los intentos de robo que pudieron evitar fueron pocos y mal planificados. Bastaban dos o tres ladridos para ahuyentar a los intrusos.

Transcurrió así una época en la que ambos perros se hicieron amigos, y en la que se sentían cómodamente felices. Las conversaciones íntimas surgieron entre ellos, especialmente cuando Blanco añoraba su vida pasada en el barrio y le contaba al amigo.

—¿Por qué la echas de menos? —decía Negro—. Pasabas hambre, holgazaneabas sin dedicación alguna, eras indisciplinado y sin horario, andabas entre raterillos y gente de mala vida. Aquí estás bien: tienes sustento propio, algo en lo que ocuparte, compañeros y compañeras que se dedican a producir en la granja y para los que su vida tiene un fin. Deberías sentirte agradecido por pertenecer a esta comunidad de animales en la que te has vuelto útil.

—Sí, pero era libre y nadie me decía lo que debía hacer. Siempre hacía lo que yo sentía que necesitaba. Sentía una continua llamada dentro de mí, ¿No has sentido tú nunca esa llamada?

Negro quedaba pensativo rebuscando en su interior razones convincentes. Aquella llamada la sentía lejana, como un goteo perdido en el fondo de un pozo muy profundo. Un sonido del que, por su vaguedad, siempre había descreído y al que le había antepuesto razones lógicamente construidas.

—¿Has conocido el mundo más allá de la alambrada? ¿Has tomado alguna vez una decisión realmente arriesgada, sin entregarte a razones? ¿Has hecho lo que te gritaba el corazón por encima de todo el ruido que había fuera de ti? Y sobre todo —concluía Blanco— ¿Has tenido algo que sabías realmente tuyo? —y se acordaba con dolor de su frustrado destino de acróbata.

* * * * *

Al año siguiente vino la crisis y las cosas cambiaron. Los robos se hicieron más frecuentes. Ahora el trabajo para Blanco y Negro no sólo era más arduo y agotador en las noches —dejaron de turnarse—, sino que alcanzaba otras horas del día. Los humanos padecían hambre y en su desesperación utilizaban métodos de robo más planificados, que incluían la carne o el agua envenenada, para deshacerse de los dos perros y poder entrar.

Gallinas, ovejas, cerdos y vacas fueron desapareciendo a golpe de noche y a la par que la granja era esquilmada, el trabajo de vigilancia de ambos amigos quedaba en entre dicho. No se les perdonaba la falta de resultados pese a las dificultades a las que estaban expuestos. Según el patrón, no había otros responsables de la situación que no fueran sus dos perros guardianes. Se habían acomodado y se habían vuelto negligentes. Y aquella negligencia le había acarreado serias pérdidas económicas. El viejo optó entonces por reclutar a una cuadrilla de perros más jóvenes, más ágiles, más avezados.

Blanco los vio salir de la misma furgoneta que le trajera dos años atrás. Eran cuatro o cinco. Los nuevos aprendían con rapidez y vigilaban sin las distracciones propias del cansancio, sin la merma de su cometido solícito. La diferencia de resultados se hizo pronto evidente a su favor y pronto los dos compañeros veteranos parecían viejos desplazados sin futuro. Negro se negó a aceptar la nueva situación que a ojos del patrón le ponía en desventaja. Blanco, en cambio, no se sintió mortificado por ella. Surgió la discrepancia entre ambos, luego la distancia. El primero para sobrevivir, buscó congraciarse con los nuevos pese a que aguantaba todo tipo de desprecios y burlas; el segundo resistía al margen, en solitario, con su firme orgullo. Finalmente, los nuevos integraron al veterano indigno. «Por lástima» se decía Blanco. Entonces, comprendió que debía estar atento al momento que le brindara la posibilidad de la fuga.

* * * * *

Una alambrada de mas de dos metros de alto cercaba la finca por lo que Blanco descontaba la fuga saltándola. Tampoco podía enfrentarse a los hombres. El viejo y sus dos ayudantes tenían armas de fuego peligrosas y no solían errar al disparar con ellas. Blanco daba fe de ello, había visto su certera puntería en los lances de tiro en los que incluso a veces, andaban ebrios y alborotados. Tampoco podía contar con los otros perros para organizar la fuga: eran sumisos, fieles cobardes, fáciles delatores. Tenía en consecuencia que planear una situación que le incumbiera solo a él.

Entonces un suceso acaecido días atrás vino a inspirarle el plan.

Uno de los nuevos, el más activo y rudo, se había despertado una mañana sintiendo una inusual fatiga. Los compañeros al verlo hicieron broma. Sobre el mediodía, cuando entrenaban con sus habituales carreras y saltos, vieron que no sólo no corría sino que caminaba sin dirección cierta, como ausente. La broma pasó a preocupación. A primera hora de la tarde, lo vieron desplomarse. Yacía de lado con la lengua babosa estúpidamente volcada sobre el polvo y con un jadeo que hinchaba acompasado su flanco visible. Pensaron como causa en el sofocante calor de la tarde, pero sin dejar de considerar que todos estaban sometidos igualmente a la misma inclemencia. La preocupación aumentó e hizo barruntar otra causa en el hecho.

Nadie quería nombrarla por no socavar el entusiasmo de equipo, por no atraer el pánico que ya asomaba. Entonces los dos hombres arramblaron con el perro enfermo hacia el cobertizo, ejecutando la tarea con fastidio —habrían recibido la previa reprimenda del patrón— y lo abandonaron en el pajar. Ya cerca de la noche y tras unas espantosas convulsiones, el infeliz murió. Uno que lo vio agonizar dijo que se le habían quedado unos ojos hermosos, como hechos de cristal. Los dos hombres cogieron entonces el cuerpo exangüe, lo metieron en una bolsa de plástico negra como si fuera basura y salieron de la finca con las palas. Negro y los nuevos quedaron horrorizados con la escena. Parecía premonitoria.

El envenenamiento no sólo trajo el pánico, también la flaqueza de la entrega expedita a la causa, de las convicciones, del envalentonamiento. Los ladrones se erigieron en el imaginario perruno como demonios despiadados y brutales.

Blanco contemplaba todo, desde su sima de silencio calculado. Era el momento que esperaba. Se dio primero un tiempo prudente para no levantar sospechas y luego, en una de las mañana dio inicio a su fingimiento ayudado por la repulsión que le dejara el festín que durante la víspera se había procurado hozando como cerdo en el estiércol.

Los síntomas parecieron espantosamente iguales y las soluciones tomadas con él, también. Los dos hombres ejecutaron con el mismo fastidio sus labores mortuorias. Blanco fue sacado de la finca en la misma bolsa de plástico negra, mientras hacía dentro su pantomima de muñeco desarticulado, descoyuntado, dejándose tropezar en la tierra por el descuido de las manos que tironeaban de la bolsa arrastrada. Al cabo de unos minutos, los hombres se detuvieron en mitad de un llano, despoblado de peñas —más apto para la tarea— y empezaron a cavar la fosa improvisada que acogería el cadáver. Luego se deshicieron de las palas, extrajeron a Blanco de la bolsa y lo arrojaron al hoyo. Fue entonces, aprovechando el impasse en que los hombres se disponían a tomar de nuevo las palas, cuando Blanco dio un respingo, se incorporó y, encaramándose al borde de la fosa, corrió con todas las fuerzas que le daban sus renovadas ansias de vida. Sus enterradores quedaron paralizados, desconcertados, desprovistos de la ilación lógica para una respuesta inmediata a lo que veían, para un natural impulso de ir en pos de aquella cosa inerte repentinamente galvanizada por la magia y la esperanza. El patrón no debe saber nada, secreteaba unánime en ellos la prudencia, el miedo.

* * * * *

Días más tarde, la furgoneta transportaba una nueva camada de perros apresados. Negro iba dentro, vigilante, oficioso. Miraba a través de las lunetas traseras de la furgoneta cómo se alejaba la carretera de la que acababan de desviarse para enfilar la ruta de tierra que atravesaba el descampado. De repente lo vio: un destello blanco, un fogonazo de nieve, saliendo tras unos arbustos y saltando entre las peñas afiladas. Luego se dirigió en un trote libre hacia la carretera que llevaba a la ciudad. En aquella blancura imprecisa hubiera querido ver otra cosa, algo de trasmundo, un espíritu derrotado, definitivamente borrado de su posibilidad de existencia material.

Pero no. Negro sabía bien quién era y qué simbolizaba allí apareciendo fugazmente: era el infame recordatorio en adelante, el escarnio perpetuo del destino por él elegido. Se reconcomía y su odio al que fuera el amigo se le iba amasando lentamente por dentro, mientras el traqueteo de la furgoneta lo retornaba una vez más a la finca.

David Galán Parro

18 de diciembre de 2024